Illustration : Studio de visualisation scientifique du Goddard Space Flight Center de la NASA. Les tempêtes solaires d’une violence rare et les bourrasques du vent solaire n’épargnent rien ni personne : satellites, réseaux électriques, jusqu’aux pigeons voyageurs qui risquent d’y perdre leur sens de l’orientation. Pourtant, chaque jour, Henrik Lundstedt et son équipe restent aux aguets, scrutant la météo spatiale avec une attention de tous les instants. Leur tâche ? Prévenir, surveiller, réagir au quart de tour. Leur centre fait partie des dix-huit antennes du Service international de l’environnement spatial, chargées de détecter et signaler toute activité solaire susceptible d’ébranler la Terre. Ce matin-là, tout paraît calme dans le cosmos.

« Mais le soleil ne connaît jamais de véritable repos. Il arrive qu’il relâche des tempêtes colossales, capables de projeter jusqu’à 50 milliards de tonnes de matière à des vitesses qui tutoient les 3 400 kilomètres par seconde », précise Henrik Lundstedt, physicien spécialiste du soleil à l’Institut de physique spatiale de Lund.

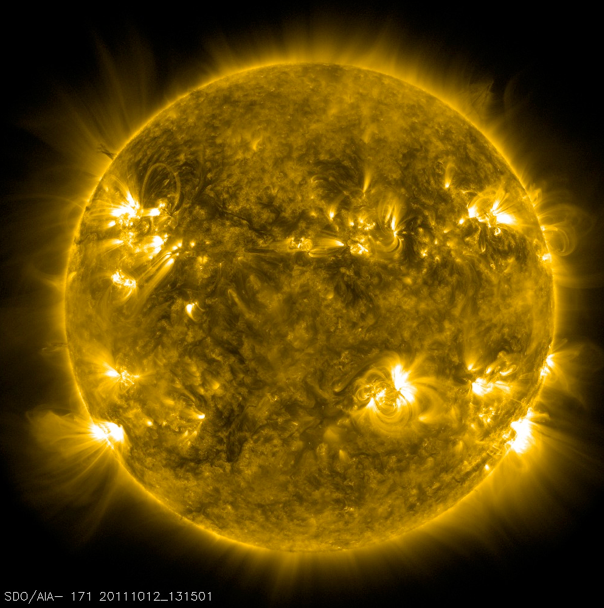

Le soleil, c’est d’abord une gigantesque sphère de plasma en ébullition. En son cœur, la température atteint 15 millions de degrés : l’hydrogène fusionne, la pression explose, et l’énergie produite s’extrait vers la zone radiative, où le mercure affiche encore deux millions de degrés. Puis la convection prend le relais, faisant remonter la chaleur jusqu’aux couches les plus externes. C’est ce bouillonnement qui génère le champ magnétique solaire, véritable moteur de ces phénomènes.

Nous sommes « à l’intérieur » du soleil

La partie visible à l’œil nu, celle qui brille dans un ciel sans nuages, porte le nom de photosphère. En août 2017, lors d’une éclipse totale, des millions d’Américains ont pu admirer la couronne solaire, ce vaste halo lumineux que les astronomes scrutent habituellement grâce à des dispositifs d’occultation artificielle. Là-haut, la température de la couronne dépasse largement celle de la photosphère, et lors des colères solaires, elle rivalise même avec le cœur du soleil. Ce paradoxe intrigue encore la communauté scientifique.

Réduire le soleil à un simple disque lumineux, c’est passer à côté de l’essentiel, insiste Henrik Lundstedt. « En réalité, nous sommes baignés dans le soleil, si l’on regarde les choses autrement. Seul le champ magnétique terrestre nous protège. Sans cette barrière invisible, le rayonnement cosmique frapperait directement la planète, rendant la vie intenable. »

Les particules précipitées lors des tempêtes solaires sont multiples, mais ce sont les protons, chargés d’énergie et accélérés par les éjections de masse coronale, qui focalisent l’attention des scientifiques. « Sur certaines images, ils apparaissent sous forme de traînées blanches (voir image bleue ci-dessous). C’est le signe qu’une éjection de masse coronale rapide vient de se produire, annonçant probablement des conséquences marquées », explique Henrik Lundstedt.

Satellites de défense

Lorsque ces tempêtes éclatent, les protons sont projetés à des vitesses fulgurantes. Ces éjections de masse coronale, combinées au vent solaire, déclenchent des perturbations géomagnétiques qui se font sentir jusque sur Terre. Les particules, guidées par le champ magnétique, plongent vers les pôles et offrent le spectacle fascinant des aurores boréales et australes. Mais ce ballet lumineux n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Les effets peuvent être bien plus dévastateurs. « À l’Halloween 2003, une tempête solaire a semé le chaos à l’échelle planétaire. Des satellites ont subi des dommages, les systèmes de défense américains ont vacillé, le GPS a déraillé, et toute une portion du réseau électrique à Malmö a cessé de fonctionner », raconte Henrik Lundstedt.

Alerte jusqu’aux associations de pigeons voyageurs

![]()

Quand le champ magnétique solaire s’emballe, il traverse la surface de l’astre et propulse dans l’espace un torrent de particules. L’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA a capturé ces scènes saisissantes. Dès qu’un événement majeur est détecté, des alertes sont transmises à tous les acteurs concernés : services de sécurité civile, police, enquêteurs, chaînes d’information, compagnies aériennes, et même associations de pigeons voyageurs. Ces oiseaux, qui naviguent grâce au champ magnétique terrestre, perdent tout repère lors de ces tempêtes.

L’activité solaire suit des cycles de 15 à 22 ans. Pourtant, même lorsque le soleil paraît tranquille, il peut déclencher des orages redoutables. « On a tendance à croire que le soleil reste stable. En vérité, il est en constante évolution, même au cœur d’un cycle apparemment calme. Il faut rester vigilant, quoi qu’il arrive. C’est ce qui rend notre travail aussi captivant qu’imprévisible », confie Henrik Lundstedt.

Les différentes régions du soleil

![]()

Pour mieux comprendre, voici un aperçu des principales zones du soleil et de leur interaction dans les phénomènes solaires :

- Zone radiative : située juste après le noyau, c’est la région où l’énergie se propage par rayonnement.

- Photosphère : considérée comme la « surface » visible du soleil, elle affiche une température comprise entre 5 000 et 6 000 kelvins (proche de valeurs similaires en degrés Celsius).

- Chromosphère : cette « sphère colorée » doit sa teinte rouge sombre à la lumière émise, observable juste avant une éclipse totale.

- Couronne : ici se produisent les tempêtes solaires. Les éjections de masse coronale y projettent 5 à 50 milliards de tonnes de matière à des vitesses pouvant atteindre 3 400 km/s ; la plus rapide atteint la Terre en 15 heures. Les chocs accélèrent les protons, capables de parcourir la distance Terre-Soleil en moins d’une heure. Les éruptions solaires, elles, touchent notre planète en huit minutes, libérant une énergie évaluée à 1018 kWh, soit l’équivalent de la consommation des États-Unis sur plus de 40 000 ans.

- Trou coronal : cette zone expulse le vent solaire rapide à l’origine de certaines tempêtes magnétiques terrestres.

- Vent solaire : ce flux de particules chargées est éjecté par le soleil. Les plus rapides, au-delà de 800 km/s, prennent naissance dans les trous coronaux où le champ magnétique s’ouvre vers l’espace.

- Zone convective : c’est ici que l’énergie circule par convection. Les mouvements générés créent le champ magnétique, point de départ des tempêtes solaires et du vent solaire.

Texte : TOVE SME

Vidéo tempête solaire : Goddard Space Flight Center de la NASA

Images reproduites avec l’aimable autorisation de la NASA/LMSAL/IRIS/SDO

Photos du soleil : NASA

À l’échelle de la vie humaine, le soleil paraît distant et inaltérable. Pourtant, pour ceux qui surveillent ses humeurs au quotidien, impossible d’ignorer son potentiel démesuré : la prochaine tempête pourrait déjà fondre sur nous, muette et imprévisible, prête à bousculer l’équilibre fragile de notre planète.